(あこだがたのこうろ) (ひとりも と ひとりご) |

(あこだがたのこうろ) (ひとりも と ひとりご) |

|

||

|

← まずは、「類聚雑要抄」の確認です。 綺麗に彩られた類聚雑要抄指図巻 という絵巻物ありますが、 個人的にはあまり「指図巻」の絵は信用していません(平安時代的に)。 調度の指絵に江戸時代の形状の影響がかなり強く見られるためです。 そこで、私はいつも「類聚雑要抄」と記録、あとは、比較的古い時代の「物語絵巻」に見られる調度の絵をかなり細かく観察して、何度も見比べ、比較したりして検討することにしています。 今回のポイントは、用途は主に香炉として使いたいのですが、 火取としても使いたいという欲張りなものです。 さらに、この類聚雑要抄に「火取籠」として描かれている籠の材料の 「糸金」つまり「針金」からつくられた「火取籠」を使いたいというものです。 ただ、類聚雑要抄に書かれているように、白錫を原料に実際に使って「火取母」の方をつくるのは、いくらなんでも、私には難しいので、桐の木と銅で作られた「火鉢(いわゆる手炉と呼ばれる小さめの火鉢)」を使って、阿古陀(あこだ)型に加工し、漆を塗って蒔絵を施すことにしました。 |

|

| → これが、加工前の火鉢です。 桐の木のくり貫きで、蒔絵がされています。 かなり、可愛いのでお気に入りだったのですが、今回平安的に 生まれ変わらせることにしました。 類聚雑要抄に記載されている寸法よりは少し小さめですが、 現代の香炉ほど小さくなく、使い勝手のよさそうな ちょうどよい大きさです。 |

|

|

|

← 何度もヤスリをかけながら、阿古陀型に彫り進めます。 よく「DIYがお得意なんですか?」と尋ねられたりするのですが、 正直、私は別に木工作業をするのが好きなわけではありません。 「自分の好きな形のもの」が欲しいだけなんです・・・。 お気に入りの形をした、自分のこだわりの平安の調度を「実用」で使いながら暮らしたいというモティベーションだけで頑張っています(笑) |

|

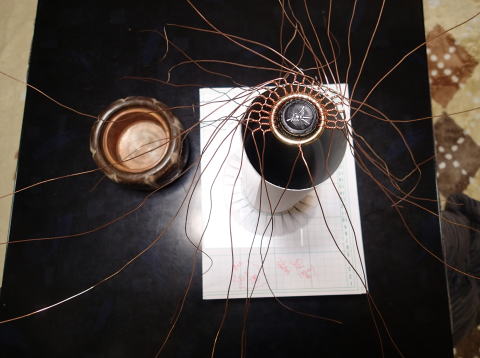

| → さて、今回の最重要アイテムのひとつである 針金細工の火取籠(ひとりご)をつくらなくてはいけません。 もちろん、見よう見まねの初めての経験です。 類聚雑要抄と日本の伝統工芸の針金細工など 諸々を調べ、針金を編み始めました。 ちなみに、ワインのビン(未開封ワイン)に 取り付けて編んでいきました。 完成したら開封して飲もうと(笑)  |

|

|

|

← いかがでしょうか。 気合だけで作っています。それなりに形になってきました。 この細工をする時はいつも駿河守殿が、宿直(とのゐ)して 押さえてくれ、おかげで結構順調に作業が進みました。 駿河守殿、この場をお借りして御礼を申します。 |

|

| → 火取の方は、すでに加工が終わり、 桐の木のザラザラがなくなるまでヤスリで磨き、 目止めをしたところです。 火取籠は、型をとることもなく「勘」で編んでます。 平安の職人の気持ちになってます。 この段階だと現代アートみたいですね。 |

|

|

|

← ここからは、ひたすら 透漆を塗っては、磨きを繰り返します。 |

|

| → かなり艶やかになってきました♪ |

|

|

|

← 火取の下の方のアップ画像です。 金銀を撒きました。 霞のように金銀をまいてみました! 写真だとあまり伝わらないのですが、 イメージをしていたとおりに、 撒くことができました。 難しかった・・・。 |

|

| → 火取部分完成です! 美味しそうな色になりました! 今回は、黒漆ではなく、 透漆を重ねていき、濃蘇芳(こすおう)的な色になるように しました。 梨地という、全体に金粉を撒く方法にしようか 迷ったのですが、霞む感じが欲しかったので、 こちらの撒き方にしました。 |

|

|

|

← 頑張って銅線を手で編み上げました! 類聚雑要抄や絵巻にも見られるのと同じ形の網目です!! |

|

| 完成!! |  |

|

|

← 火取母(阿古陀 香炉)と火取籠(ひとりご)の完成です! 綺麗な感じに出来ました! すでに用意した匙や箸も設置する予定です♪ 早速、火を入れて沈を焚きました! これから、どんどん活用していきたいと思います! とにかく「実用」「実践」のための調度です! 蒔絵で後から雁の絵などを入れてもいいかなと思っています。 |

|

戻る 目次へ トップへ |

||